こんにちは。

今日は生徒達の光の絵をご紹介させて頂きます。

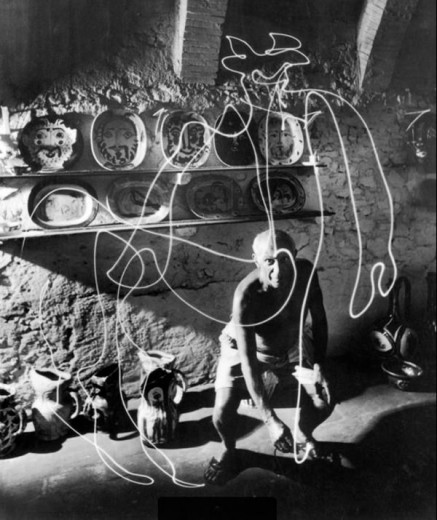

先日、アートの授業の中でピカソと同様に光で絵を描くことに挑戦しました。

カメラのシャッタースピードを遅くし、懐中電灯を動かして、光の絵を描きます。

1枚目の写真は、初めて挑戦した光の絵を見た生徒達の表情です!

最初は中々上手くいきませんでしたが、段々と慣れてきた後は、星やハートなどの様々な形を上手に空中に描いていました。

皆様も是非挑戦してみてください!

素敵な週末をお過ごしください。

こんにちは。

今日は生徒達の光の絵をご紹介させて頂きます。

先日、アートの授業の中でピカソと同様に光で絵を描くことに挑戦しました。

カメラのシャッタースピードを遅くし、懐中電灯を動かして、光の絵を描きます。

1枚目の写真は、初めて挑戦した光の絵を見た生徒達の表情です!

最初は中々上手くいきませんでしたが、段々と慣れてきた後は、星やハートなどの様々な形を上手に空中に描いていました。

皆様も是非挑戦してみてください!

素敵な週末をお過ごしください。

こんにちは。

ワールドカップが開幕しましたね!これから1ヶ月間、寝不足になる予感がしております!

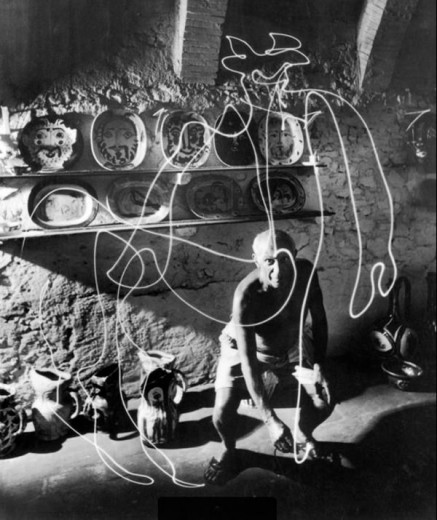

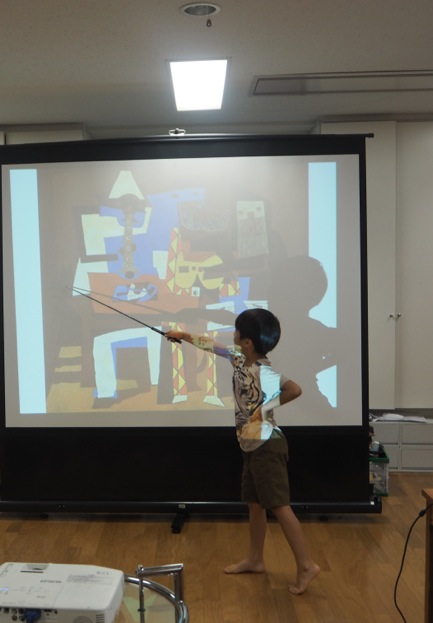

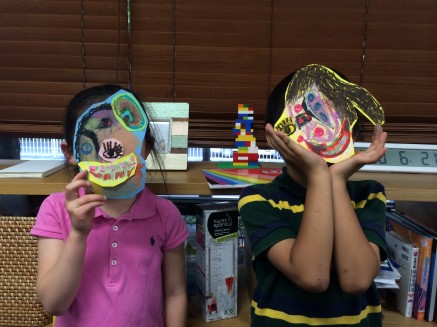

さて、先日低学年クラスでアートの授業として、ピカソを取り上げました。

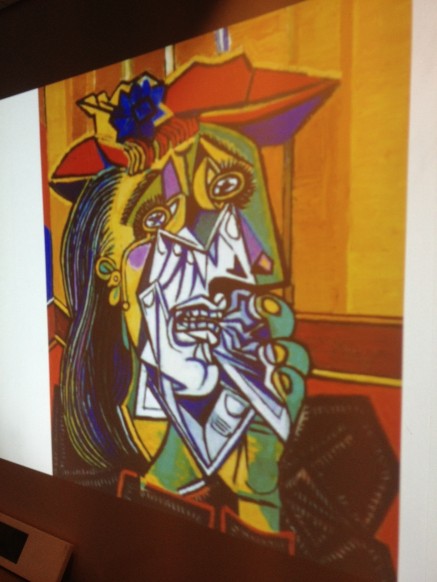

授業では、ピカソの代表作の一つである「泣く女」を研究し、実際にその画法を用いて、隣の生徒同士で顔を描き合いました。

今日は、その授業の際に大盛り上がりを見せたクイズを一台、皆様にも出題させて頂こうと思います!

問題!

この絵は、ピカソが何歳のときに描いた絵でしょうか?

a. 15歳

b. 25歳

c. 55歳

答えは、aの15歳です!皆様おわかりになりましたか?

この答えに驚いて、生徒達は大盛り上がりでした!15歳でこんな絵を描いてしまうなんて、信じられないですね…

そして、私達が普段見るピカソの絵とイメージが全く違うことにも驚きました。

デルタスタジオのアートの授業では様々な芸術家の作品に触れながら、感性を磨きます。

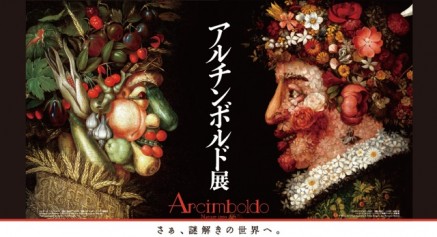

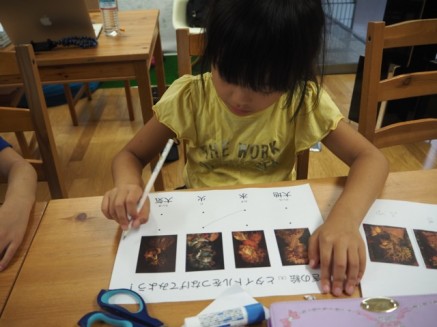

今回の授業では、現在上野で展覧会が行われているアルチンボルドを取り上げました!

クイズで楽しくアルチンボルドについて学んだ後、色々な物を組み合わせて作るアルチンボルドの作品を真似て絵を作りました。

生徒たちは花や果物の写真を切ったり貼ったりして、とっても楽しそうに絵を作っていました!

そして思い思いのかわいい作品がたくさん出来上がりました!

アルチンボルドの絵は、見れば見るほど色々な物が見えてきたり、面白い仕掛けがあったりして、生徒たちは一つ一つの作品を夢中になって見ていました!

国立西洋美術館で催されているアルチンボルド展は、9月24日(日)までとなっております。

ご興味ございましたら、是非お出かけになってみて下さい。

そして…皆様も是非アルチンボルド風の絵に挑戦してみてください!

個性的な似顔絵の数々。

個性的な似顔絵の数々。

ピカソの授業で子供たちが描いた似顔絵です。

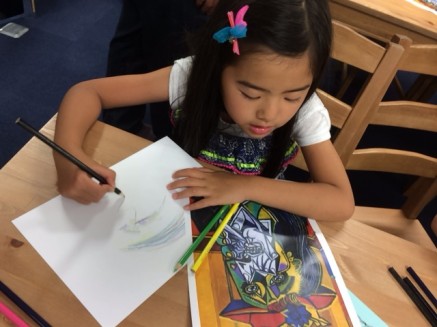

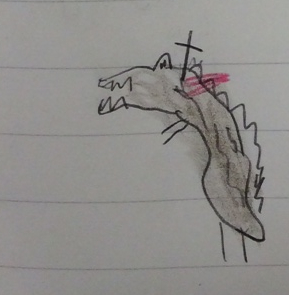

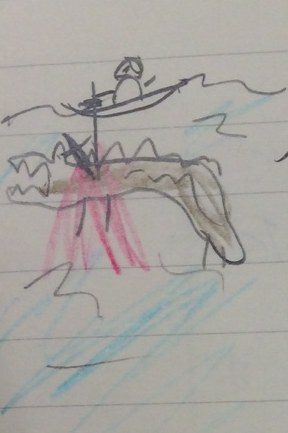

寺子屋では恒例となっているピカソの授業ですが、今回は低学年クラスの授業をご紹介します。

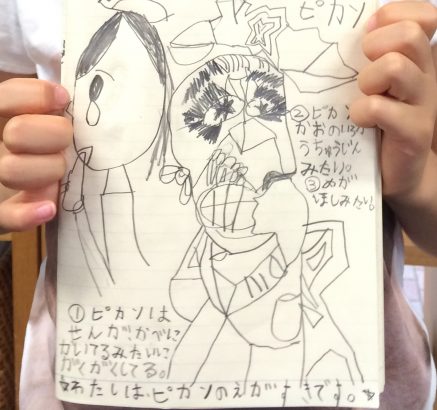

今年のピカソの授業では、まず、子供たちに思い思いに「泣く女」を描いてもらいました。

赤い帽子をかぶった黒髪の女性、横を向いて、ハンカチを噛み締めていて、、、

いくつかの条件だけを伝えて、自由に描いてもらいました。

悲しそうな女性の表情がとても上手に描けていますね。

次に、ピカソの「泣く女」を模写してもらいました。

「へんな絵!」「気持ち悪い」「宇宙人みたい!」と、子供たちはピカソの独特な絵に驚きながらも、楽しく模写していました。

授業を通じて、ピカソの自由な色使いや、目に見えたものをそのまま描くだけが絵画ではないことなど、子供たちは大いに刺激を受けたようです。

それでは次回のアートの授業をお楽しみに!

こんにちは

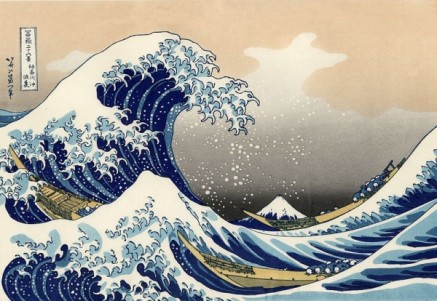

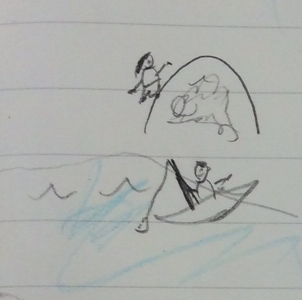

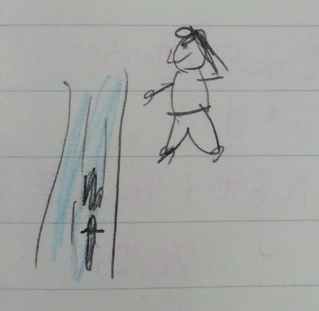

今日は浮世絵の授業をご紹介します。

海を渡り、ゴッホやモネをはじめ、当時のヨーロッパの芸術家に影響を与えた浮世絵は、子供たちにも大人気。

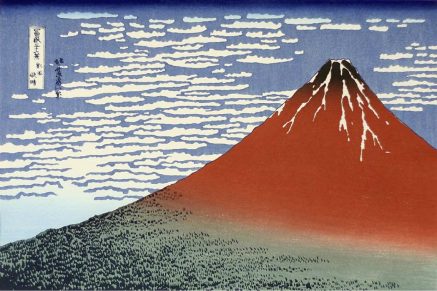

なかでも一番人気は、冒頭の葛飾北斎の凱風快晴でした。

様々な浮世絵を見た後は、大迫力の葛飾北斎の神奈川沖浪裏の絵の中の人になりきって。。。

どんな音がするか、どんな心境なのか、どんな声を発しているのかを想像しました。

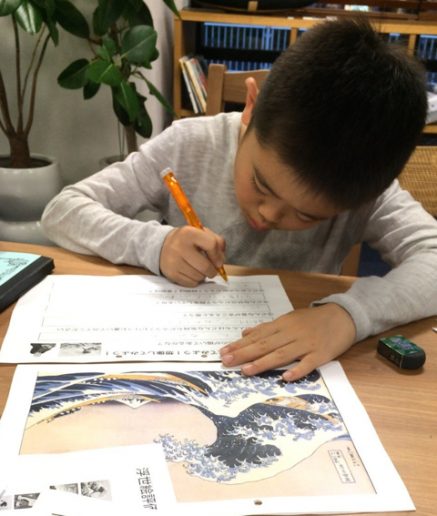

そして、宿題では神奈川沖浪裏を題材にして物語を作ってもらいました。

生徒のひとりの物語をご紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

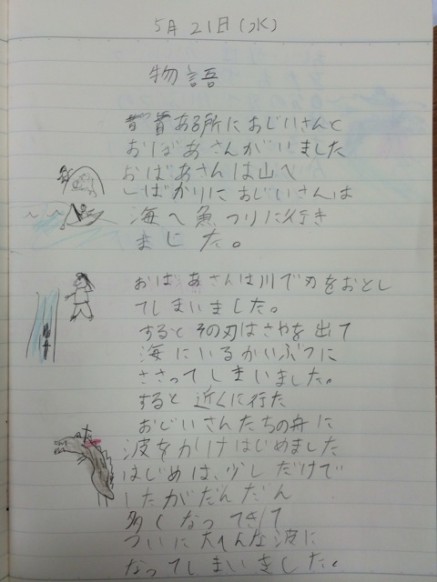

昔々ある所におじいさんとおばあさんがいました。

おばあさんは山へ しばかりに、おじいさんは海へ魚つりに行きました。

おばあさんは川で刀をおとしてしまいました。

するとその刀はさやを出て

海にいるかいぶつにささってしまいました。

すると近くにいたおじいさんたちの舟に波をかけはじめました。

はじめは、少しだけでしたが、だんだん多くなってきて

ついに大へんな波になってしまいました。

おじいさんは、かいぶつをたおすために、自分の刀でかいぶつの体に刀をつきさしました。

すると波はおさまりかいぶつをたおすことができました。

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーー

子供たちの想像力にはおどろきです。

たった一枚の絵から、思い思いの物語を紡ぎだしてくれました。挿絵もかわいいですね。

素晴らしい作品を見て、想像力を膨らませ、そして自分なりのアイディアを形にする。デルタスタジオのアートの授業では、このサイクルを大事にしています。

子供たちがどんな素敵な作品を作ってくれるか、スタッフもいつもワクワクしています。

デルタスタジオは、まさしく子ども版リベラルアーツ教育を目指しています。

それでは今日も素晴らしい1日をお過ごしください。

こんにちは。この素晴らしい作品を御覧ください!

以前もご紹介したエリック・カールさんの「模倣」の授業後に、

生徒が自由に「創造」をし、この素敵な作品が生まれました。

まずはデザインを考えて…

トレーシングペーパーに色を塗って…

切り抜き、画用紙に張りつけていく…

色鮮やかな作品が出来上がりました!

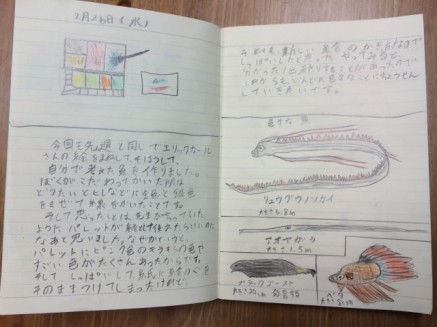

授業の最後には、この授業で感じたこと、学んだことに関して絵日記を書いた上で、生徒のみんなの前でスピーチをしてもらいました。

学んだ手法を活用し、新しいアイディアに挑戦する楽しさを感じて頂けたようです。

今後も様々なアートを題材にした作品を紹介させて頂きます。

お楽しみに!

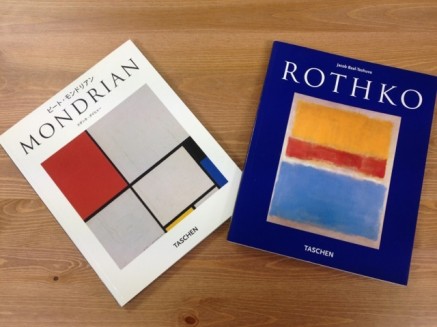

こんにちは。今学期4年生の授業ではアートの授業の一貫としてアメリカの抽象画家ロスコを取り上げました。

まず、ロスコの代表作品を。。。

大きな帆布の上にみんなで忠実に再現しました。

本物をしっかり観察し、再現するプロセスを通じて子供たちは見るだけでは気づかなかった様々な発見をします。

次に、ロスコの他の作品やフランスの抽象画家モンドリアンの作品なども取り上げて対比することで、線や色が与える印象を学びました。

例えば、同じロスコの作品でもオレンジは温かい印象を与え、青は冷たい印象を与えること。また、曲線やぼかしの多いロスコの作品は自然的で、四角形やはっきりした色の多いモンドリアンの作品は機械的な印象を与えることなどです。こうして様々な作品を対比することによって芸術的な感覚を磨くことができます。

模倣をしたら、次は創造の段階に入ります。次は、自分の感情をロスコスタイルで表現することに挑戦しました。

配色や境界線のスタイルなど、それぞれ個性ある素晴らしい作品が出来上がりました。

最後に、「何がモノを自然っぽくするのか?何がモノを機械っぽくするのか?」というテーマで議論をし、自分の考えを発表してもらいました。

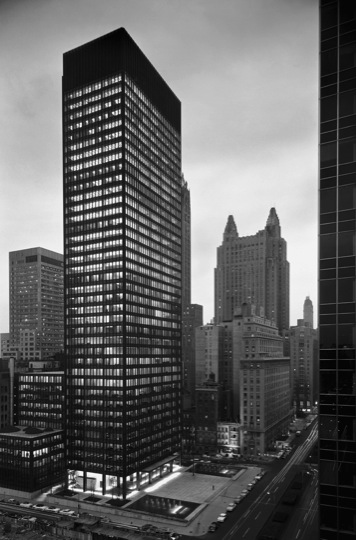

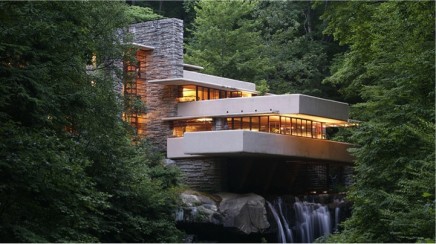

絵画だけでなく、いつも飲んでいるペットボトル、教室の椅子、さらには建築やファッションなど多領域のものを見て、「自然ぽくなる法則・機械っぽくなる法則」を考えていきます。生徒たちはこうした過程を通じて曲線、色だけでなく、素材、字体など様々要素が影響を与えることを自ら発見していきます。

例えば建築では、以下の2つの建物を比較しました。みなさんにはどちらが「自然っぽく・機械っぽく」感じるでしょうか?

そしてその理由は何でしょうか?

上が「機械っぽい」、下が「自然っぽい」と考えた方が多いと思います。

しかし、下の建物にも機械っぽい要素はありませんか?

生徒たちには、単純に二元論の答えを教えるのではなく、より深く考える癖をつけてもらいたいと思っています。

デルタスタジオのアートの授業はまさにリベラル・アーツ。感性を磨くだけでなく、自分の頭で考え、自分の考えを発信する力を育んでいきたいと考えています。今後も点火の授業では様々な分野の一流の作品に触れさせ、自分の思いを形にする体験を提供していきます!

今日も素晴らしい1日をお過ごし下さい。

こんにちは!

先日は幼稚園生の「はらぺこあおむし」の授業を紹介しました。

今回はその続きとして、エリック・カールさんの技法を使って、クリスマスをテーマに自由に表現をしてもらいました。

この子が選んだのは可愛らしいクリスマスツリー!

まずは構図を決めます。

ここにはキラキラした星を置いて!と子供たちの想像が広がります。

そして、トレーシングペーパーに色を塗り、、、

構図に合わせて切っていきます。

出来上がったパーツを一つ一つ丁寧に貼っていき、、、

完成しました!!

本物さながらの色をしたツリーと、まばゆいばかりに輝く星が印象的な、素敵な作品になりました!

よく見ると、木や星は一色ではなく濃淡さまざまに組み合わさっていることが分かります。

こうした所もエリックカールさんの絵本から学んだようです。

プロの方の作品を見て模倣しながら研究し、そしてそのやり方を取り入れて自分の作品を作っていく。

こうすることで今までの自分にはない視点、やり方を身につけることが出来ます。

発想が柔軟な子供のうちにこうした経験をたくさん積んだ子供たちは、どんどん視野を広げていきます。

今後もデルタスタジオでは生徒の好奇心を刺激し、幅広い視野につながるさまざまな体験を提供して参ります。

では、今日も素敵な一日をお過ごし下さい。

こんにちは。

先日、幼稚園生クラスではエリック・カールさんの「はらぺこあおむし」を様々な角度から教科横断的に扱いました。

まず国語の授業では本を読み、読解力問題に答え、感想のスピーチをしました。

その上で、アートの授業ではエリック・カールさんの手法を模倣して「はらぺこあうむし」を細部まで再現してもらいました。

まずはエリックさんの絵をよ〜く見てトレーシングペーパーに色を塗りました。

2人とも上手く塗れました!

そして、いもむしのかたちに切り抜いていきます...

紙に全て貼り終わったら、色鉛筆で仕上げを!

2人とも上手に出来ました!

デルタスタジオのアートの授業では、簡単にはやり方を教えません。

リバースエンジニアリングをするように、自分たちで再現する方法を考えさせ、試行錯誤して可能な限り本物に近づけさせます。

教えたいのは技法だけではなく、しっかりとした観察眼と自分の頭で考え抜く力、そして試行錯誤を経て何かを達成する経験なのです。

さぁ、次回は同じ手法を活用して自由に表現をしてもらいます!

では、今日も素晴らしい1日をお過ごし下さい。

こんにちは。今週の3年生のクラスでは、ピカソの「泣く女」の絵を。。。

色鉛筆や。。。

クレヨンを使って模写をしました。

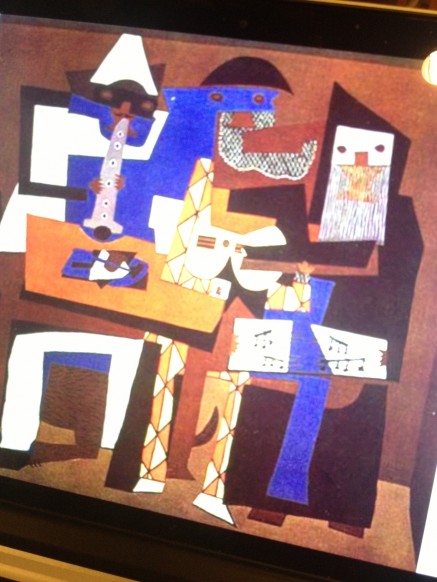

他にはピカソの。。。

「三人の音楽家たち」を。。。

模写する生徒たちも。。。

模写をすることによって、子供たちはピカソの絵をより良く観察することとなり、ピカソのユニークな描き方や色使いなどについて色々と気付きます。今日も素晴らしい1日をお過ごし下さい!